![]()

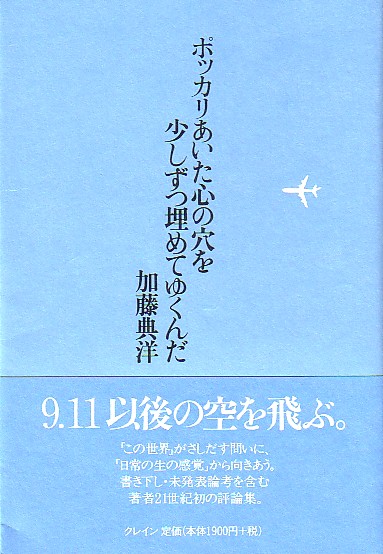

加藤典洋『ポッカリあいた心の穴を少しずつ埋めてゆくんだ』  (クレイン・本体1,900円・第一刷2002年5月9日) (クレイン・本体1,900円・第一刷2002年5月9日)◆「9.11以後の空を飛ぶ」という帯のコピーがなんとも言えない。ちょっと恥ずかしいくらいの気分にさせられますが、それでもこのコピーにひかれてこの本を手にする人がいるのなら、それはそれでよいことだと思う。それから、左の南伸坊の装丁になる青空とその空を遠く飛行するジェット旅客機のブック・カバーも秀逸と言える。但しこれも若干恥ずかしい。当方買ってすぐ書店のカバーをつけてもらって、読み終わってそれを外した後で、「なんだこれ飛行機だったんだ」と気が付いた次第。てっきり「鳥」かなんかだと思っていた。従っていま気が付いたのですが、これは意外に「アブナイ」構図なのかもしれない。つまり、この飛行機に乗っているのがアタたちでないとは、この構図自体は語っていないということです。 ◆この本のことは当サイトの「時事・言論レビュー」でも触れております。興味がおありの方は是非そちらもご覧いただきたいと思いますが、しかしああしたボ−ドリヤールとの討議の一環としての講演の記録が「弟子筋」の加藤典洋に引用されて、それがこの新刊本に再録されようとは、吉本隆明には思いもよらぬことだったかもしれません。笑える話ではありますが、日本の経済政策を担う当局者や責任者たちには笑い話にされてしまっては困る。日本のトップ・リーダーの中にも「公務員給与の引き下げ」というようなミクロな話を、あたかもマクロの経済政策(構造改革)のひとつの「選択肢」のように語る人がいるわけですから。一企業のリストラと同じようなやり方で国レベルのマクロの経済運営が考えられてしまっては、笑うに笑えません。吉川洋という優れたマクロ経済学者が経済財政諮問会議のメンバーだというのにこれだからね。やっぱりケインズとマクロ経済学をきちんと学ぶというのがわれわれ日本国民の緊急の課題なんじゃないだろうか。 ◆余談ばかりで申し訳けないのですが、当方が経済の勉強を始めたのは実はほんの数ヶ月前のことに過ぎません。それも村上龍の『だまされないために、私は経済を学んだ』(NHK出版)に触発されてのことです。この龍の本はエッセイ集のようなもので、それなりに面白く読める本ですが、作家のくせにマクロ経済という<実体>に出遭った驚きのようなものがどこにも書かれていないという、よく分からないところのある本です。経済学を学ぶということもさることながら、本当に考えるに値することは、実はこのマクロ経済という<実体>はなんであるか、ということなんじゃないかと当方などは思うんですけどね。ひょっとするとそこに驚きを感じるということが、経済という現象を考える学であるところの経済学への「唯一にして真実の入口」なのかもしれない、といま思います。 ◆「時事・言論レビュー」で、「成長エンジン搭載社会の到来はその参加者・構成者にミクロとマクロを統合する観点を持つことを要請している」というようなことを述べましたが、そのことは上の「マクロ経済という<実体>はなんであるか」ということを考えることと不可分であるように思います。当方無学にしてマルクスに「恐慌論」というものがあるのかどうか知らないのですが、もしそういうものがあるとしたら、そこにはマクロ経済という<実体>への問いがあるのではないか、という気がします。もしこの想像が当たっていたら、「やっぱりマルクスは凄えぞ」ということになりますし、ここに新たに「マルクスとケインズ」というテーマが浮上して来るわけです。こういう重要な論点を見落としたところで「マルクスは死んだ」なんて言うのは誠に迂闊な話です。もちろん保守&右派である当方に今更マルクスを学ぶ気力も情熱も時間もありません。あまりにも迂遠なテーマだし、それよりもケインズ経済学の発想法を学ぶことの方がずっと魅力的であるように思います。 ◆「余談」はここまでにして、加藤典洋の本に入ります。「時事・言論レビュー」でも簡単に触れた通り、加藤典洋という人は1997年に刊行された『敗戦後論』(講談社)を出発点として、いま最も根底的な戦後(思想・文学)論を精力的に展開している当代きっての批評家と言える人物です。当方も『敗戦後論』を一読して、「凄えことをはじめたヤツがいるもんだ」と感服いたしまして(それまでにも少しはこの人の本を読んでおりましたが)、それ以降に単行本化されたものはだいたい眼を通しております。当方と同世代の似たような「経歴」の持ち主であれば、現在の政治的立場を別にしても、ほぼ同じような感触をこの人の仕事に対して持っているように思われます。因みに加藤典洋は1948年の生まれで、当方は学年で言うとこの人より三つ下になります。 ◆この本も即ゲットしまして早速読み始めたところ、あの「時事・言論レビュー」で触れた一文に出くわしたという次第ですが、それ以外では大きく「のけぞる」ようなこともなく、すんなりと読み終えました。では加藤の書いていることに100%アグリーしているのかと言えば、決してそんなことはなくて、加藤典洋・橋爪大三郎・竹田青嗣の鼎談(実質は加藤と橋爪の対談・討論・論戦)をまとめた『天皇の戦争責任』(径書房)等で感じていた違和感が消えることはありませんでした。以下そのことについて述べてみようと思います。 ◆いちばん大きなポイントは、『敗戦後論』等で加藤典洋がさかんに強調している<ねじれ>ということです。ここが崩れると加藤の戦後に関する思考全体が崩れかねない重要なポイントなので慎重に行かなくてはとは思うのですが、結論を言ってしまいますと、<ねじれ>というようなものは存在しないというのが当方の考えです。どういうことかと言いますと、例えば小林秀雄でもハイデガーでもいいのですが、彼らには戦前・戦後を通じてなにも変わっていない「思考の核」というようなものがあるように思います。それは彼らが例外的な存在であるからではありません。むしろ逆で、それはただ、小林秀雄言うところの「昨日も今日も掛けがえなく自分という一つの命が生きていることに就いての深い内的感覚」(吉田満『戦艦大和』角川文庫P.246)を保持することに依っているようなことです。従って更に言えば、加藤典洋の言う<よごれ>も<切断>も同様に存在しないということです。 ◆加藤典洋がこの本で<ねじれ>について述べているところを引用します。「戦後の日本の社会は「ねじれ」をもっている。例えば、われわれは国際紛争の解決に武力を使うことを認めない、という平和憲法を手にしたが、それは連合軍の武力を背景にした押しつけ(つまり武力の行使)の結果だった。また天皇の名で多くの人が戦場に送られたが、その当の天皇には戦争責任はないとされた。そうしたことの中には、矛盾とねじれがある。この「ねじれ」から考えていくのでないかぎり、少なくともわれわれがまともにものごとを考えることは、今後も難しいのではないだろうか。」(P.105) ◆この文章に即して当方の考えを言えば、「日本の指導者たちが、米軍の圧倒的な軍事力による威嚇、及び天皇の戦犯指名回避のために、涙をのんで「平和憲法」を受け入れたということをわれわれは「知っている」。また、対米開戦に最も強硬に反対したのが天皇であられたことも「知っている」。更に、対米開戦に最も強硬であったのが、東條英機首相などではなく、国会を頂点とする日本国民(加藤の言う「多くの人」)及びマスコミであったことも「知っている」。天皇が、そうした日本国民と運命をともにすることを決断されたことで、最終的に対米開戦を裁可されたことも「知っている」。そして戦後、天皇が自らの名においてなされた開戦と敗戦に対して責任をとるご意思であられたことも、われわれは「知っている」。ここには矛盾も「ねじれ」もない。」 と、こういうことです。ここに記したことは、いまわれわれが「知っている」最もスタンダードかつ正統な歴史認識でもあるはずです。現に、上記『天皇の戦争責任』で橋爪大三郎が(ほかならぬ加藤典洋に向って)語っていることも、おおむねそういうことです。 ◆つまり<ねじれ>ているのは、実は加藤典洋の歴史認識の方なのではないか、ということになるわけです。もちろんこう言うからといって、加藤典洋がわれわれの前に実に鮮やかに見せてくれた「業績」を批判しているわけでないことは、お分かりいただけると思います。人間の「思考」というものがどれほどのことをなし得るかということを、戦後批判というフィールドで見せてくれた加藤の仕事と比べられるものが、すぐには思い浮かばないほどです。 ◆今回はこの辺で終りにしたいと思います。簡単ではあっても言いたいことは言っておりますから。尚、加藤典洋にはいちど『遠い日の戦争』(新潮文庫)や『背中の勲章』(同)といった吉村昭の戦争小説の「批評」、『一下級将校の見た帝国陸軍』(文春文庫)や『私の中の日本軍』(同)といった山本七平の軍&戦争評論の「批評」、それからもちろん、火野葦平以下の「戦争作家」たちの作品の「批評」を是非やって欲しいものです。必ずや『敗戦後論』以降の思考の地平を高々と超える、猛烈にエキサイティングで21世紀的な「批評」が生まれることは間違いないように思います。つまり、「なにをうじうじ川端柳」ということです。「早くルビコンを渡ってしまえよ」ということです。これが結論です。 ◆ひとつ付け加えますと、上に挙げた吉村昭の小説などを読んでいただくと、「戦争の死者との関係の切断」(加藤典洋『日本の無思想』平凡社新書)といったものも同様に存在しない、ということもご理解いただけるはずです。それを加藤典洋のように「戦争を思想的に<内在>すべし」と意味で言うからおかしなことになるわけです。戦中派の「恨み節」のようなものを「イデオロギー的」に受けとるからこういうことになる。つまり「裏切り」などというおもわず「のけぞる」ようなムクツケキことを言い出すことになる。更には<切断>や<よごれ>や<ねじれ>が存在するという錯視・錯覚が生まれることになる。この辺りの事情はちょっと微妙かもしれませんが、本質的で根底的なことは思想やイデオロギーに関わる事柄ではないはずだということです。むしろ上に引いた小林秀雄の言葉(持続の「内的感覚」ということ)に関わるようなことで、それをわれわれに(明示的にではなくですが)教えてくれているのが、吉村昭の戦争小説や山本七平の戦争評論であるということです。 ◆その辺りのことを詳細に述べることは機会を改めさせていただきますが、そこには個人(ミクロ)のアナロジーで歴史や社会(マクロ)を考える「誤り」と同じような事情もありそうです。ケインズやマクロ経済学が学ばれなければならない所以のひとつが、ここにもありそうな気がします。 ◆それではまた。 【2002/06/07 BR生】 |

◆追記:最近加藤典洋の問題意識とテーマが微妙に変わったようです。「管理人のつぶやき(2003/01/09)」で少し触れましたので、興味があったらチェックしてみて下さい。この新しい問題意識から「群衆論・大衆論」へはほんの一歩というところです。そっちの方向に進んでくれるととっても嬉しいんですけどね。 【2003/01/10 BR生】 |

| ブック・レビュー(1)へ |