![]()

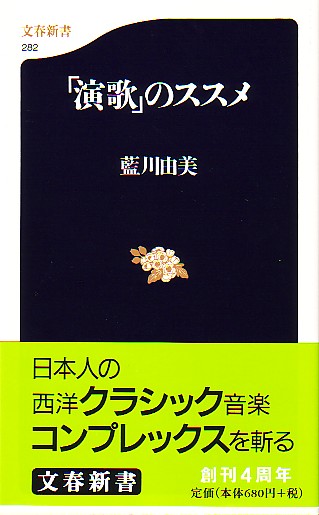

| 藍川由美 『「演歌」のススメ』 (文春新書・本体680円+税・平成14年10月20日第1刷)  ◆トップページや「カントリー・レビュー」で簡単にお知らせした通り、小生先の9月4日から21日迄、更に10月1日から11日迄の二度、計29日にわたって右目の網膜剥離のために入院生活を送るハメになってしまいました。剥離の原因は不明ですが、加齢にともなう脆化によるものと想像されます。一度目の手術・入院は、眼球にガスを入れてその圧力を利用して網膜をくっ付けようとするものでしたが、残念ながら退院後に再剥離を起こしてしまいました。そこで二度目は、より強力な圧力を持つと思われるシリコン・オイルを眼球に入れてその圧力で網膜をくっ付けるという処置がとられました。圧力と言うのは要するに浮力のことで、そのため体の姿勢が制限されます。具体的に言うと下を向いて生活するということで、当然寝る時もうつ伏せで寝なくてはなりません。ガスと違ってオイルは自然に消滅するということがありませんから、退院後の現在も下向き生活が続いております。これが意外につらくて少々閉口気味でなかなか(^^)が出て来ません。網膜がつくまでのあいだ水晶体(レンズ)も外してあるため現時点では右目はほとんど見えず、記号で表わすと気分は(><)といったところです。まったくもってやれやれです(^^)。 ◆という次第で生まれて初めて約一ヶ月にも及ぶ入院生活を送ることになったわけで、さぞかし充実した読書生活が送れるはずとわれながら期待もしていたものですが、左目だけの読書では視認能力だけでなく読解力までが衰えて(と言うかスローダウンして)しまいます。読解力がフィジカルな視認能力と直結していることを初めて知りました。従って「カントリー・レビュー」で、村上春樹の『海辺のカフカ』について、「期待したほど面白くなかった」などと述べましたが、そうした小生の印象自体が怪しいものだといまでは思います。いずれにせよこの本についてなにかを述べることはいまは出来そうもありません。あとはあまり重くない経済本(主として経済学者の小野善康が書いたもの)や、これまで読んでいなかった村上龍の初期の中篇や短編集などをまとめて読みました。しかしいずれも落ち穂拾い的読書で、ここで採りあげるようなものではありませんでした。 ◆入院の顛末はこれくらいにして、標題の藍川由美『「演歌」のススメ』に入ります。第一刷の日付からして当然これは退院後に入手したものです。演歌の熱烈なファンである小生としてはこれは読まないわけには行きません。そもそも小生、「古関裕而作品集-2」というCD(古関裕而作曲の軍歌集で、超表現主義的名演盤)を買って以来の(ソプラノ歌手でありかつ制作企画者としての)藍川由美のファンで、前に出た彼女の本『これでいいのか、にっぽんのうた』(文春新書)も当然買っております。しかしそちらの方は日本の歌手や演奏家への批判がよく理解出来ず、途中までしか読んでおりません。理解出来ないという意味は、藍川由美の日本の音楽の現状への憤りはよく分かるにしても、それを読者に届く表現・書き方として練り上げることが充分でないように感じられたということです。要するに正当な憤りが表現において空回りしているように感じられたということです。従ってこの本も多少危ぶみながら読み進んだものですが、第一章の松井須磨子以下についての通説批判が終わるあたりから、言いたいことと書かれていることとのあいだにズレがなくなって来て、以降はすんなりと読み通すことが出来ました。従ってこの本は序章から第二章以下に進んで最後に第一章を読むのがよいかもしれない。 ◆さてこの本の『「演歌」のススメ』というタイトルですが、演歌にカッコが付けられている通り、ここではいまの演歌そのものがススメられているわけではありません。ではここでススメられている「演歌」とは何かと言うと(この本の本論をなす第三章が「「古賀メロ」解剖」と題されている通り)、直接には古賀メロディーを指しております。では、藤山一郎、霧島昇、近江俊郎、神楽坂はん子、村田英雄、美空ひばり以下の歌い手たちの古賀メロディーの演奏がススメられているのかと言うと、それも違います。そうではなくて、藍川由美によって掘り起こされた古賀メロディーそのものがここでススメられているわけです。詳細はこの本の第三章を読んでいただきたいと思いますが、「私が自作にさまざまな音楽の要素を取り入れているのは、単なる物真似ではなく、新しい日本の音楽を自ら創造するという気持によるものだ」(同P.164)と語った古賀政男の音楽が「原テキスト」に迫る様々な資料の考証によって取り出されているわけです。藍川由美はそれを「真の「和魂洋才」」と呼んで、明治以来の文部省主導の「和洋折衷」音楽に対置しております(同)。従って、このいわば「原古賀メロディー」というものを忠実に伝えない(村田英雄と美空ひばり以外の)歌い手たちは藍川由美の容赦のない批判にさらされることになります(同P.185〜186)。 ◆藍川由美の言う古賀メロディーというものが具体的にどういうものであるかについては、既にCDとして出ている衝撃的で画期的な名演盤『誰か故郷を想はざる〜古賀政男作品集』(コロムビア)を是非聴いて欲しい。クラシックの歌い手がどれほどのことをなし得るかということを、フィッシャー=ディースカウやキャシー・バーベリアンの「業績」がわれわれに教えてくれましたが、藍川由美がいま進めている「日本のうた」の掘り起こしはそうした次元を超えるのかもしれない。つまり藍川由美の場合は歌と声の可能性を極めるといったことではなく、そういうものを日本の音楽伝統をいまに伝える手段として駆使することに重点が置かれているため、いまではCDとして「研究成果」を問うこととは別のメディアが必要になる。つまり、それがどういった「文献考証」を踏まえて演奏されているのかという舞台裏の事情を、演奏の記録とは別に明らかにする必要が出て来る。それが藍川由美が本を書く「理由」でもあるわけですが、当然それはフィッシャー=ディースカウによって書かれたディレッタント風の本とは根本的に違う「戦略的」な意味を持って来る。とは言っても、藍川由美というこの天才的音楽家の主たる表現手段が著述活動ではなくやはりCDや演奏会の方であることは言うまでもありません。 ◆本当のことを言うと、藍川由美による「日本のうた」の音楽表現がそれ自体として「自立」しえないといういまの日本の状況が、彼女をしてこうした本を書かせている真の動機のようにも思われます。もっと言えば小生の住まいの近くのレコード店の「日本のうた」のコーナーでは鮫島有美子のCDは10枚以上もあるのに藍川由美のCDは1枚もおいてないといった事情もあります(鮫島有美子や米良美一などの場合「日本のうた」ではなく「日本の抒情歌」というようなわけの分からない言い方をされますからね)。いずれにせよ、藍川由美による「日本のうた」の根底からの「足場造り」の作業は敬服に値します。とは言っても、ここでもやはり『それでいいのか、にっぽんのうた』で感じたのと同じようなよく分からない部分があることは指摘しておきたい。あるいはそれは、小生に音楽学的教養がないことから来ているのかもしれませんが、古賀メロディーの「アナリーゼ」のようなものは、音楽学的記述について行けないない門外漢には(豚に真珠みたいなもので)あまり意味がない。従って、この本で小生が本当に感銘を受けたのは、第二章の本居長世と野口雨情について触れられた部分です。上に述べた「古関裕而作品集-2」や『これでいいのか・・・』といった姿勢からして藍川由美という人は硬派のナショナリストに違いないと思い込んでいたものですが、野口雨情の「人買船」について触れた素晴らしい一文でそれがひどい誤解であったことがよーっく理解出来ました。 ◆ここに述べたよく分からない部分も含めて、それでもこの本が素晴らしいのは、「日本のうた」の確立にかかわった先人たちの実に「深い」発言や文章を、異例なほどの長文で引用していることです。そこで次にそれを少し紹介してみたいと思います。但し文字変換ソフトの制約のため、原文の旧漢字は当用漢字に、旧仮名は新仮名とさせていただきます。「あんまりだ」とは思いますが・・・。 ◆「明治以来・・・多くの詩人や芸術家は、西洋といふ概念のイデーを追って、自己の現実する真の生活を、真の現代日本人の情操で、レアールに表現することを忘れていた。特に日本の音楽家といふ連中は、西洋音楽の模倣を能事とする外、殆ど何一つ自己の表現を有しない存在だった。」(萩原朔太郎(の「古賀政男と石川啄木」から)・同P.14) ◆「単音音楽には単音音楽の意義と価値とが存するのであるということを、多くの人に明確に認識して貰いたいのである。そして偉大な日本文化発達の歴史の中で、音楽の世界においてのみわれわれの祖先の怠慢があったかのように妄断してはならないということ、われわれの祖先は西洋人とは別途な方向に音楽芸術を発展させてきたのであるということを、よくよく銘記して貰いたいのである。」(吉川英史・P.51) ◆「・・・私は内容を第一義とした童謡の外に、形式の面白味、調子や旋律の面白味をその生命とした童謡の存在するといふことが決して無意味でないことを痛感せざるをえないのである。・・・単なる動律でさへ、既に吾々に大きな歓びを与へてくれる。況(ま)して人間が自身の肉声を駆使して、思ひのままに調子を謡ひ出すことが出来たら、それは何物にも換へ難い歓びではあるまいか。又子供のためから云っても時にはさうした、軽いユーモラスな心持で、ただ明るく小鳥のように謡ふというふ一面のあることは非常に望ましいことではあるまいか。」(中山晋平・P.119〜120) ◆「・・・畢竟するに大衆の歌謡と云ふものは、疲れた人達を慰める力さへ持って居れば、人の魂に潤ひを与へる力さへ持って居ればそれが教訓的であろうが無かろうが、何かしらそれを唄ふ人たちの胸に新しい活力をもたらし得るものなのでは無かろうか。」(中山晋平・P.125) ◆「われわれの祖先は、複音的歌唱や音楽を演奏する能力を欠いていたというよりはむしろ、それを欲しなかったのである。それは能力の問題ではなく、趣味性の問題であり、音楽観の問題である。」(吉川英史・P.158) ◆最後に藍川由美自身の文章から・・・「たかが「演歌」と侮ることなかれ。古賀メロディーには、わが国の音楽的伝統と、世界規模による音楽的連鎖が凝縮されている。これを弁別しようとする視点こそが、われわれを無益なクラシック音楽コンプレックスの呪縛から解放してくれるだろう。」(P.182) ◆いかがでしょうか。いやもう参りますね。小生まったく迂闊にも(無知蒙昧にも)、ここに引用したような日本の音楽伝統や音楽一般についての最深の核心を衝いた発言や記述を含む本を読んだ記憶がありません。真に恐るべきはこうしたことを考え、記述し、実践して来た偉大な先人たちであると言わなければならない。というか、もっと恐るべきは、こういうことを言わしめた日本の音楽伝統そのもの、そして明治・大正・昭和期においてその「復権」をリードして来た近代日本の音楽の神髄と言うべき部分なのであろうと思う。そして、こういうことを教えてくれる藍川由美のこの本も全日本国民必読と声を大にして言いたい。 ◆今回は以上です。いくら目が悪いとは言え批評文としては最低の出来です。皆様及びこの優れたご本を出された藍川由美さんにもお詫びを申し上げます。もうひとつ、この拙文の書き始めの段階で「藍川由実」(!)という表記で内部リンクをはってしまったため、この表記で検索エンジンにのってしまいました。これに至っては申し開きの余地なし。ユーミンじゃないんだからね。論外です。 【2002/10/23 BR生】 |

| 最新ブック・レビュー(2)へ |