A 「投票に行かずにカゲで文句ばかり言ってもしょうがない。民主主義では投票で自分の意思を表す以外ない。棄権は白紙委任ということだ。」ということを小沢一郎が2月17日のニッポン放送の番組で言ったそうだが(『日本経済新聞』2月18日朝刊2面)、君はこの小沢の発言をどう思う? B まさに正論じゃないか。 A 俺が訊いてるのはたてまえじゃないよ。だいたい小沢がそこで言っている「民主主義」というのは議会制(代議制)民主主義のことじゃないか。民主主義が議会制民主主義に尽きるものではないことや、棄権という行為が必ずしも白紙委任を意味するものでないことは、小沢だって知ってるはずだろう? B そりゃ知ってるだろうさ。しかし、日本の政治制度の根幹をなすものは代議制の議会制民主主義なんだし(行政と司法は官僚制と言うべきだろうが)、それを認めるかぎり、棄権は白紙委任にならざるをえないということじゃないか。 A 俺は投票をしない人間を何人も知っているが、では彼らに白紙委任を行なっているという意識があるのかと言えば、そんなことはないよ。 B 俺の考えをもっと言えば、彼らの意識(意図)がどうであろうと、小沢一郎みたいなクレバーな政治家にそういうことを言わせているというところで、棄権する人間は負けているんじゃないかということだよ。負けていないとしたら、議会制民主主義に代わる政治を考えている場合だけだろう。 A それだけじゃないよ。俺としては「民主主義では投票で自分の意思を表す以外ない」という小沢の言葉にも一種のニヒリズムを感じるが、例えば、いま君がデフレの克服こそが当面する最重要の政治課題だと考えているんだとしても、そういう「自分の意思」を投票で表わすことはできないわけだろう? B もちろん直接的にはできないよ。もしデフレ克服(=リフレ転換)への意思を投票行動で表わそうとしたら、民主党候補ではなく自民党候補に投票するぐらいのことしかできないだろう。自由放任的市場中心主義への距離は民主党の方が近いだろうからね。逆に言えば、自民党の方が政策重視で福祉国家的資本主義志向だろうということだよ。もちろん一概には言えないだろうけどね。だいたいいまの小泉内閣の「構造改革路線」というのは、自由放任・市場中心の競争至上主義路線だからね。 A 要するに、直接的にも間接的にも絶望的という現状が問題なんだよ。俺が小沢みたいな政治家に期待したいのは、「投票で自分の意思を直接に表わすことはできないかもしれません。しかし中長期の展望に立てば、投票を自分の意思を表わす機会にすることはできるはずです。有権者の皆様のそうした意思の積み重ねが政治に反映されるようにすることこそ、われわれ政治家の務めです。われわれは皆様の一票の意味をくみ取るよう鋭意努力して参る所存です。」というような発言だということだよ。 B それは筋の通った「正しい」言葉だとは思うが、小沢はそういうことは言わないだろうな。では、そういうことを言える政治家がいるのかといえば、小泉も言いそうにないね。小沢にも小泉にも言える資質はあるのかもしれないが、そういう発言を支える長期的な展望は持てないだろうからな。まあそれが戦前の政友会vs.民政党以来の日本の政党政治の問題(課題)でもあるのだろうが。 A それが言えないのであれば、「棄権は白紙委任」であるとは言えないわけだろう? B たしかにね。そのかぎりでは、そういうことになるのかもしれないね。まあ小沢一郎の発言の文脈が分からないからなんとも言えないが、政治なり民主主義なりのあるべき姿と現状について語らずに、棄権する有権者だけを批判するというのはおかしな話ではあるよね。 A 前首相の森喜朗は「選挙に関心のない人は寝ててくれ」ということを言っていたが(^-^)、要するに民主党は投票率の高い方を有利と考え、自民党の場合は逆だということだろう? B 特に大都市圏の無党派層の投票は、自民党に対しては不利に、従って民主党に対しては有利に働く可能性が高いからね。しかしそれもこれも、結局のところ自民党も民主党も政治の役割やヴィジョンを示すことができないことによっているわけで、従って民主党みたいに「つよい日本をつくる」というようなまったく意味不明のフレーズを選挙ポスターに入れるぐらいのことしかできないということだよ。 A ひどいポスターだったね、あれは。自民党のポスターも似たようなものだったかな? B 現実の政治がその程度のものだとしても、いまのわれわれの政治的行為の中心が、小沢一郎の言う「投票で自分の意思を表す」ところにあることは変わらないよ。投票がデフレ克服に向けて政府にリフレ政策を発動せしめることには直結しないとしても、リフレ派やケインズ派やマクロ政策派に近い政党を勝たせることには意味があるだろうからね。それに、そういう迂遠な行為といえども、代議制に代わる政治を模索することとどこかでつながって行くんじゃないのかな。さっき君が言った「正しい」言葉を政治家に言わせる(=彼らをわれわれの本当の代議員たらしめる)ことは、その途中のどこかで問題にしうるんじゃないのか? 重要なことは、政治的現実を注意深くウォッチしながら、しつこくこれにコミットし続けて行くことだろう。 A おそろしく迂遠な話だな・・・。まったく話は変わるが、サッカーのアジア1次予選初戦の対オマーン戦(18日)における久保竜彦の決勝ゴールにはしびれたね。 B 本当だよ。感動のあまり涙が出たよ。なにしろ後半ロスタイムの残り1分の決勝ゴールだからな。俺は初めてTVで見た時(去年の対中国戦だが)から久保の大ファンで、彼ならやってくれると思っていたよ。後半FWが柳沢から久保に代わったと思ったら、まず猛烈に高いヘディングを見せてくれたからね。 A あの高さには度肝を抜かれたね。 B いちばん脅威を感じたのはもちろんオマーンだろう。あのヘディングで、前半の中村俊輔のPK失敗は気分的には帳消しになったんじゃないのかな。 A そうかもしれないが、オマーンは実に強かったよ。ろくに練習もできていないはずのイラクの強さにもびっくりしたが、オマーンの場合はまたGP(アリ・ハブシ)がとびきり素晴らしかったじゃないか。俺は後半30分を過ぎた頃には、もうこれは引き分けだろうなと思ったもんだが。 B 俺だってそうさ。しかしサッカーの場合は本当に何が起こるか分からないからね。相手ゴール近くでもみ合っていれば、どこかでこぼれ球が来ることがあるわけでね。それを絶好のポジションで拾って、冷静に決めることができたのはやっぱり久保だからだよ。これだって実はかなり「迂遠な話」だぜ。 A 強いシュートじゃなかったのにも感動したよ。去年の対中国戦の2点目と同じだよね。シュートの前後の2秒ぐらい、オマーンのDFとGPは動けなかったじゃないか。 B そうだったね。とにかくしびれたよ。久保は俺たちみんなのかがみであり神様だよ。 |

A 前回の高橋伸夫著『虚妄の成果主義』(日経BP社)についての話はなかなか面白かったが、終わりの方はなんだか尻切れとんぼになってしまったね。 B そうだったな。俺としてはもっと話を広げたかったんだが、経営学というのは議論の幅が狭いからね。結局のところ、生産性を最大化するためのシステムと組織についての議論を超えるものにはなりえないわけだから。但し、高橋伸夫の場合は、近代以降の労働・生産社会の全面化という事態を人々にとっていかに耐えやすいものにするか、というモチーフがあるらしいことはなんとなく分かるけどね。 A 君がそれ以上のことを経営学に期待しているとは思っちゃいないよ。だいたいケインズだって近代の全面的労働・生産社会を所与として議論しているわけで、だからこそ君は彼らのことを「改良主義左翼」と呼んでいるわけだろう? 同じことは、スティグリッツやクルーグマン、あるいは日本のリフレ派エコノミスト(伊藤元重、岩田規久男、野口旭、竹森俊平etc.)についても言えるんじゃないのか? しかし、高橋伸夫の議論はかなり本格的な組織論でありシステム論であるわけだから、そのかぎりで言えば、例えば多党制や二大政党制といった政党制・代議制を、コミューンやレーテ等の評議会制、あるいは古代ギリシアのポリスと対比して議論して行くというようなハンナ・アーレント的な発想と関わるところも出て来るかもしれないじゃないか。そうであるかぎり、君としてももう少し言っておくことがあるんじゃないかと思ったわけだよ。 B 確かにね。それと関連することだが、最近リンクをはった<think or die>というサイトにおいて『虚妄の成果主義』の論点が分かりやすく整理されているが、あれは必読だな。いまの関心から改めて整理しておくと、成果主義システムは、①これまで行なわれて来た現場中心主義的なボトムアップ・システムを破壊し、②日本企業の競争力の源泉をなして来たチームワークの精神を破壊し、③管理者の責任意識やリーダーシップを破壊し、④伝統的なOJT(on the job training)型教育システムを破壊し、結局のところ、⑤未来へと投企して行く企業のモチベーションを破壊し、⑥それが生み出す企業の団結を破壊してしまう、というようなことだ。 A あのサイトの『虚妄の成果主義』についてのコメントには驚いたね。あそこでは高橋伸夫が書いている以上のことが言われていそうだね。なにしろあのサイトの管理人は情報処理技術者であり中小企業診断士でもあるらしいからね。だからあれはあれでオリジナルな成果主義批判なんじゃないかと思ったよ。 B 頭のよさも半端じゃなさそうだしな。 A もちろんさ。君と俺が束になってかかってもまったく及ばないよ。俺たちなんか英語の文章ひとつ満足に読めないじゃないか。それをあの管理人と来たら、英『エコノミスト』誌に載ったポール・クルーグマンについての論評を日本語で紹介しているぐらいだからね。 B ああいった紹介はどんどんやって欲しいよな。 A そうだよね。話を戻すと、高橋伸夫や<think or die>の管理人の日本企業理解には一種独特の権力論が見られるんじゃないのか? そこのところが君の思考の琴線に触れるということなんじゃないのか? B 君にしちゃいいことを言うじゃないか。システムと言い組織と言い、そこに真に内発的なパワーが見られるところでは、必ず権力の萌芽を見出すことができるはずなんでね。もちろんここに言う権力(パワー)というのは支配や統治などに伴なう強制力(フォース)や暴力とはまったくの別物で、日本語では自己権力などと言う場合の権力に近いわけだが、高橋伸夫が「自己決定」という言い方をしたり、<think or die>の管理人が「社員の自主性と独立性」とか「ボトムアップの意思疎通のプロセス」という言い方で指示している事柄のことだ。言い換えれば、ハンナ・アーレントの言う人々の複数性・多元性に基づく(反主権的な)権力のことだよ。 A 飛躍するかもしれないが、それはレーニンが「4月テーゼ」で"全権力をソヴィエトへ"と言った時に、労働者・農民・兵士ソヴィエトに見ていた自発的で共同的な組織性のことでもあるよね。 B 飛躍もいいところだよ。しかしまったく的を外しているわけでもないんだが、いきなりレーニンでもないわけで、高橋伸夫が「できる社員はやり過ごす」と言っている場合の、「やり過ごし」の背後にあってそれを支える「自己決定」的権力のことであると言っておこうか。 A それだって「労働者自主管理」みたいな話じゃないか。 B 日本の生産現場というのはそういうものじゃないか。そもそもいまの企業の生産現場というのは、生物的生命の維持という自然必然性に強制されて労働が行なわれる場とはちょっと違うんでね。産業革命から19世紀にかけてのイギリスの炭坑や工場の話でもないんだし。いまの企業の生産現場がハンナ・アーレントの言う「社会的領域(social realm)」の一場面であることは間違いないとしても、われわれ普通の日本人がさっき言った意味での権力に参与しえたのはそこにおいてであった、ということは理解しておく必要があるよ。 A それは文字通り生産が行なわれる現場という意味かな? つまり俺が訊きたいのは、例えば普通の公務員などが働いている場には権力は生まれないということかな? B 普通は生まれないと思うよ。しかし、例えば「産業政策」を推し進めた戦後の通産省だとか、インフラの整備・管理・維持などに関わった運輸系の公務員だとか、これからイラク復興支援を進めて行く自衛隊員などは、そういうものに参与したか参与して行く可能性があるんじゃないのかな。イラクにおける自衛隊はそこで「公共財」や「価値」を生み出すことに関わって行くわけだからね。陸自先遣隊の佐藤隊長などはそのことに気がついているみたいで、だから表情が生き生きしているよね。眩しいくらいだよ。要するに、モノや価値や収益や未来を生み出して行くことに関わる行為だけが権力に参与する可能性があるということだよ。 A もっと言えば、小泉首相より佐藤隊長の方が、あるいは佐藤隊長より彼のもとで実際に復興プロジェクトに関わって行く自衛隊員の方が、ずっと大きな権力に与かりうるということだろう? それはサマワ住民との間の国境を超えた権力にもなりうるわけで、羨ましくなるぐらいの仕事だよね。 B その通りだよ。話を戻すと、成果主義システムがそういう意味での権力を破壊し奪い去るものであることははっきりしている。それはスターリンが行なった労働者・農民の強権的アトム化(強制的なアトム的集団労働力化)に匹敵する蛮行と言ってもいいかもしれない。高橋伸夫も言うように日本人の勤勉さと言われるものは、そもそも成果によって評価されうるようなものではなかったわけで、従って成果主義によってそういうものが根こそぎにされる可能性さえあるんじゃないのか。 A 本当だよな。格付け会社や市場にいいところを見せようとした結果が、崩壊に至るまでに労働生産性が停滞して行ったソ連だとか、ソ連解体後のロシアみたいになったんじゃあ目も当てられないよ。話は戻るが、君は日本企業に文字通りの権力が存在していたと言っているわけじゃないよね? あくまでもそれは権力の萌芽みたいなものであって、権力そのものではないよね? B もちろんそうなんだが、それを語るのは意外に難しい。と言うのは、例えば中世の一揆の基盤になった農村共同体や農民結社やその連合体には本物の権力がありえただろうし、ではそれはどこに生まれたのかと言えば、当時の生産現場にほかならない農業共同体だったわけだからね。それはアーレントが否定的に語る「オイコス(家政)」の領域に近い。同じことはロシアやハンガリーの工場ソヴィエトの場合にも言えるわけで、だからそのことが近代の労働中心主義のイデオロギー的背景にもなったわけだが、しかし労働と生産は自由の条件ではあっても、労働が自由そのものであるわけはないんでね。近代的労働観の確立者のひとりでもあるマックス・ウェーバーだって「宗教的光明をさえ与えられた労働」というような言い方で、労働そのものについては肯定的には見ていなかったわけだから。肯定的でないどころか、つまるところ労働は自然必然性の領域にあり、非自由な奴隷制の領域にあると見ていたわけだから(今村仁司『仕事』弘文社参照)。 A なるほどね。そうすると、そこでは弁証法みたいなものが作動していたということなのかな? 例えば、アーレントの大先輩にあたるローザ・ルクセンブルクの言う大衆の自然発生性には、そういうダイナミックな革命の弁証法のような機制が働いていたということなのかな? B ますます難しいことを言うね。ひとつ言えることは、もし将来日本に労働者評議会みたいなものが生まれるとすれば、その中核を担うオルガナイザーになるのは、例えば高橋伸夫が『できる社員は「やり過ごす」』(日経ビジネス人文庫)などに書いているような、「やり過ごす」ことのできる係長クラスなんじゃないのかな。権力や公的自由に与かるにはそういう「能力」が必要だろうということさ。しかし前から言っているように、俺はマルクスの思想はともかくマルクス主義的意味での革命には反対なんで(さっき言ったソ連の労働者・農民みたいな酷い目には遭いたくないからね)、「自由の公的領域」は大きな法の枠で保証して行くのがいいと思うよ。具体的には、思想・信条の自由にとどまらない政治的自由権の国民的な保証ということになるだろうが。 A 憲法改正に向けて政治的自由権を要求して行くか? いっそ俺たちも新憲法草案を作るか? |

B 最近、高橋伸夫という経営学者(東大教授)の書いた『虚妄の成果主義ー日本型年功制復活のススメ』(日経BP  社)という本を読んで、とても面白かったんで、それから行くよ。 社)という本を読んで、とても面白かったんで、それから行くよ。A へえ、経営学者が成果主義を虚妄と言っているのか。それは面白そうだな。俺は経営学者というのはてっきりテイラー・システムみたいな労働管理システムの擁護者だと思っていたが。つまり、経営学などいうのは資本主義システムのお先棒担ぎみたいなもんだと思っていたわけだが。 B 俺だって同じだよ。だから、経営学者の書いた本などを読んだのは生まれて初めてだよ。 A で、どうだった? B まず分かったことは、経営学というのもひとつの科学的で体系的な学であるということだよ。それから、君が言ったようにテイラー・システムを開発したフレデリック・テイラーはたしかに経営学の始祖のひとりではあるらしい。だから、高橋伸夫もテイラー・システムの「功績」を認めてはいるよ。しかしその根底にある発想、つまり「普通の人間は生来仕事が嫌いで、できることなら仕事はしたくないものだ」(同書P.126)といったような人間観は、ダグラス・マクレガーらによって否定されて行ったんだそうだ。しかし、高橋伸夫によると、テイラー・システムの根底にあるそういう人間観に基づく発想が死に絶えることはなく、そのことこそが20世紀後半における米国企業の不振の原因なんだそうだ。 A なるほどなるほど。そこで、前回話題になった人間宣言における天皇の言葉、即ち「徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意ヲ固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、獨リ我國ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ」をみずからのものとして経済成長に驀進した日本の、アメリカとの違いが出て来るというわけだな。今回の文脈では、「克ク其ノ結束ヲ全ウセバ」という部分が重要になるんだろうが。 B あんまり先廻りするなよ。たしかにそういった歴史的な事情と関連が生じて来るのかもしれないが、高橋伸夫が言っていることはもっと学問的でかつ「深い」んでね。それがどれくらい「深い」ものであるかを明らかにしてみることが今回のテーマなんであって、前回の話はとりあえず忘れてくれよ。 A 分かったよ。じゃあ、その「深い」話をしてくれよ。 B いちばん印象的だったのは、この本で紹介されている内発的動機づけの理論を体系化したエドワード・デシという心理学者による実験と観察なんだが、詳細はこの本を読んでもらうことにして(P.30-35)、結論部分だけを引用すると、「内発的に動機づけられた活動とは、当該の活動以外には明白な報酬がまったくないような活動のことである。見た目には、つまり外的には何も報酬がないのに、その人がその活動それ自体から喜びを引き出しているようなとき、そう呼ばれる。」(P.31) 「ところが、モチベーション(動機づけ)の理論として教科書によく登場するのは、実は、金銭的な報酬を中心とする外的報酬による動機づけの理論の方である。これは期待理論と呼ばれる理論を基礎にしたもので、打算的で合理的な人間を仮定し、そうした人間に、ある特定の行為を行わせようとする動機づけを定式化している。・・・ わかりやすく言えば、馬の鼻面にニンジンをぶら下げて、食いたかったら走ってみろという理論である。」(P.31-32) A 言われてみれば至極もっともな話だが、その内発的動機づけというのを経営理論の根拠にするというのはたしかに面白いな。アメリカあたりでは受け入れられにくいだろうが。 B もう少し引用を続けると、「・・・ なぜ、外的報酬による動機づけ理論をいまだに捨てられずにいるのだろうか。それは、金銭的報酬のインパクトが、あまりにも強過ぎるからである。・・・ もともと職務遂行と職務満足はくっ付いているはずのものなのである。ところが、そこに金銭的報酬が投げ込まれると、金銭的報酬が職務遂行と職務満足の間に割り込んで両者を引き離し、職務満足を金銭的報酬の後に追いやってしまい、「職務遂行→金銭的報酬→職務満足」と分離させてしまう効果がある。つまり、金のために仕事をするようになってしまうのである。」(P.33)ということなんだそうだ。 A なるほどね。君が「深い」と言った意味が少し分かって来たよ。しかし、そういう「打算的で合理的な人間を仮定」しない理論が「学」として成立するんだろうか? 少なくとも、それはアダム・スミス以来の古典派と新古典派の経済学理論とは相容れないよね。 B 経営学は経済学とは基本的に関係がないからね(それに経済学が本当にそういう底の浅い「合理性」を想定しているんだとしたら、そっちの方が問題だと言うべきだろう)。しかも、経営学は社会学とも関係がない。但し、政治理論的な組織論や指導者理論とは密接な関わりを持っているんだろうが。 A そうなんだろうな。しかし、一般に経営学は経済学のひとつの部門(はしため?)のように見られているだろうし、経営学者自身の意識においてもそうなんじゃないのか? どっちも生産性と所得(賃金)がらみの学だからね。経営学のテーマから外れるのは需要と消費ぐらいのものだろう? B まあ、そういうことかもしれないが。いずれにしても、「何か仕事を成し遂げることは、それ自体が精神的な高揚を伴うもの」(P.32)であるわけだが、「金のために働くということは、ある一定の基準をクリアできるように働くということ」(P.36)になってしまって、内発的動機づけ自体が破壊されてしまう。ここに高橋伸夫が(米国型の)成果主義を「迷信」あるいは「虚妄」としてしりぞける根源的理由があるわけだが、逆に「米国でも成功のモデルとみなされる企業は(日本企業と)同様の特色をもっている」(P.40)のだそうだ。「ビジネスは豪華な建物でも、ボトムライン(最終損益)でも、戦略的分析でも、5ヵ年計画でもない。会社が本当に存在したのは従業員の心の中だった。」(P.41) この部分の記述はテレンス・E・ディール=アレン・A・ケネディの『シンボリック・マネジャー』によっているそうだが、更に続けて、「文化がいかにして人々を結び付け、日々の生活に意味と目的を与えているかについて、先人の教訓を学び直す必要がある。米国企業の創立者達は強い文化(strong culture)が成功をもたらすと信じ、従業員の生活と生産性は彼らの働く場によって決まると信じていた。彼らが注意深く築き、育んだ文化が、景気の浮沈を乗り越えて、組織を維持してきた」(P.41)とも書いている。要するに、「今、多くの日本企業にとって必要なものは、従業員が生活の不安を感じることなく、それ故、事業の成功に必要な仕事に専念できるような「何か」なのである」(P.42)ということだ。そして、その条件こそ「(①)仕事による動機づけと(②戦後日本型の)生活費保障給型の賃金カーブ」(P.50)の両輪である(あった?)というわけだ。 A そのディール=ケネディからの引用部分は、「われわれの楽しみをなすものは休息ではなく活動である」というジョン・アダムズ(アメリカの建国の父のひとり。合衆国第2代大統領)の言葉にも通じているんじゃないのか? つまり、アメリカにおける成功のモデルと考えられている企業体というのは、アメリカ革命を推進した政治体のミニチュア版のようなものとしてイメージされているんじゃないのか? B いやまさに。陛下の年頭の詔書(1946)に集約されるような、戦後日本の原初的な社会契約の場合もそうなのかもしれないが、俺が連想したのも実はアメリカ革命の方でね。"strong culture"というような言葉は、まさに「未来の希望に導かれて作られた・・・システム」(P.55)と不可分だろうからね。高橋伸夫自身「記憶に残る本」としてわざわざトーマス・ペインの『コモン・センス』(1776)を挙げているが(P.47)、まさか経営学者のなかに「改良主義左翼」がまぎれ込んでいようとは思いもよらなかったよ。 A 本人にはそんなつもりはないのかもしれないが、高橋伸夫の言う「職務遂行・職務満足」というのはハンナ・アーレントの言う「公的幸福」の代替物のようにも思えるしね。そうすると、企業にしてもそのうちにコモン・ウェルス(共和国)を孕んでいるような組織体がベストだというような考えが出て来ても不思議はないわけだよ。実際、ある時期日本企業は「永遠」であるとさえ考えられていたからね。 B 高橋伸夫によると、「「経営する」とは、投資することでも、所有することでも、管理することでもない、それ以上の何かであるはずなのだ」(P.58)そうだ。ここまで来ると、社会主義ならぬ会社主義という言葉を思い出すが、考えてみれば、バブル期以前の日本企業と日本経済が絶頂を極めた時期にケチをつけるいわれはないのかもしれないわけだからね。それをついつい「お笑いニッポン経済盛衰記」のように見てしまうのは、やっぱり俺たちも世論とマスコミに流されて来たということなのかもしれないな。俺自身としては、日本企業に特有のどこまでも自己満足的で自己完結的な雰囲気は本当は好きじゃないんだが・・・。 A どこの企業だって似たり寄ったりだろう。利益確保と組織維持のためには極めて閉鎖的で排他的であるという点ではね。しかし、それはもう経営学のテーマではないのだろうが。 |

A 今回は「戦後日本と日本国憲法」というテーマで話をするのか? いつもは行き当たりばったりで話をしているのに(違うのか?)、珍しいじゃないか。話をする前にテーマを決めるなんて。 B そうでもないさ。君との話の内容にしても、また着地点にしても、事前の予想を大きく外れることはまずないんでね。ただ、今回はいつも君としている話の歴史的前提を押えておきたいと思ってね。 A なるほど。それで「戦後日本と日本国憲法」というわけか。しかしそういうテーマについては、2003/06/05の「対話-23」でも少し話をしたよな。 B そうだね。しかし、あの時の話はどちらかと言うと経済政策や制度的側面に重点がおかれていたわけだが、理念的・歴史的・政治的・社会的な、要するに本質的な話をしておく必要があるだろうと思ったわけさ。自衛隊のイラク派遣にしても、今後予想される憲法改正論議にしても、それが押えられていないと、技術的な話はできても原理的な話にはならないわけじゃないか。 A たしかにそれは言えるかもな。 B それじゃまず憲法から行こうか。最近、加藤節という東大の政治学者が書いた『政治学を問いなおす』(ちくま新書)という本が出たんで、少し読んでいるんだが、加藤節によれば、「歴史に誠実であろうとする限り改憲論議には踏み越えてはならない理念的な制約がある」(P.43)んだそうだ。理由は、「日本国憲法は、ポツダム宣言の受諾によって憲法制定権力を与えられた国民が、その権力を、憲法制定会議としての性格をもつ第九〇回帝国議会を構成する代表者を通じて間接的に行使しつつ制定されたとみなすことが、歴史的に見てもっとも正確な解釈」(P.47)だからであり、「日本国憲法の制定過程を、理論上も、また事実の問題としても国民による社会契約の過程とみなしうる」(P.49)からなんだそうだ。君はこの考え方をどう思う? A 典型的な護憲派の主張じゃないか。特に「改憲論議には踏み越えてはならない理念的な制約がある」というのがそれだよ。日本国憲法がひとつの社会契約であるというのはその通りなのかもしれないが、国民は主権者なんだから、それを「踏み越えて」行く憲法制定会議を持つことだってできるわけだろう? B そういうことだよ。つまり、加藤節のいわゆる「押しつけ憲法論」の立場でなくたって、いやむしろそれをひとつの社会契約と考える立場の方こそが、主体的な憲法改正志向を持ちうるということだよ。 A だろう? 政治学者ともあろう者がなにを言っているんだ、と言いたいよ。 B つまり、われわれにとってもっと切実な問題は、日本国憲法の内容やその成立過程よりも、戦後の出発点に立っての原初的な社会契約とはなんであったか、ということなわけだよ。 A 社会契約というような加藤節的な問題設定が適切と言えるかどうかということがあるが、まずは天皇の玉音放送(終戦の詔書)を国民はどのように受け止めたのか、ということだろうな。 B まずはそれだよね。「朕ハ時運ノ赴ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ビ難キヲ忍ビ以ッテ萬世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」という陛下のお言葉をどのように受け止めたか、ということだよ。終わりの方の「総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ」とか、「誓ッテ國体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ遅レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」といったお言葉も重要だろうが。 A 多くの人はそこで言われたことがよく分からなかったと言っているが、「太平ヲ開カム」とか、「将来ノ建設ニ傾ケ」とか、「世界ノ進運ニ遅レサラムコトヲ期スヘシ」といった言葉を徐々に腑に落とし込んで行ったんじゃないのか。だから、社会契約という言い方が適切かどうかはともかく、そういう戦後の初発的な約束のようなものを天皇の言葉の中に読み込んで行った、ということなんじゃないのか。 B そうなんだろうな。なにしろ広島と長崎に原爆を投下され、満州は侵攻して来た強大なソ連軍にまたたく間に席捲されて行ったわけだからね。あの時点では降伏の形式だけが問題だったわけだから。 A 昭和21年の人間宣言(年頭の詔書)の方はどうなんだ? B 終戦の詔書を補完・補強するものとして理解できるんじゃないか。「我國民ガ現在ノ試練ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意ヲ固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、獨リ我國ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ」というのがそれだろうな。そこで言われていることが広く理解されて行ったとすれば、あの「押しつけ憲法」が、さほど大きな抵抗もなく受け容れられた理由もよく分かるよ。 A その少し前のところで、「官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以ッテ民生ノ向上ヲ圖リ、新日本ヲ建設スベシ」とも言われているよね。つまり、日本国憲法の制定(「押しつけ」)に先立って、国民に向かって平和主義が強く要望されていたわけだから。 B つまり、それが日本国民が敗戦を受け容れたということの内容なんだろう。言い換えれば、そうした敗戦の受容としての社会契約の内容が日本国憲法の条文でもあったということさ。 A 要するに、日本国憲法は敗戦の受容という事実と不可分だということだね? B そうだ。日本国民は敗戦のリベンジを誓い合ったわけではないが、「教養豊カニ文化ヲ築キ、以ッテ民生ノ向上ヲ圖リ、新日本ヲ建設スベシ」という陛下のご要望に添うことを誓ったんじゃないのか。俺たちがガキの頃に学校の先生などからよく聞かされた「日本は島国で資源もないから、原料を輸入して製品を輸出するしかない」といった決まり文句は、そこからストレートに出て来ているんだろうと思うよ。 A やっぱりそこへ行くわけか。 B そうだよ。「日本は島国で資源もない」という言葉の裏には、満州を含む広大な「領土」を失ったという歴史が刻まれているんでね。日本国民はそれを怨んでいたわけではないだろうが(そもそも自業自得なんだから)、少なくともそこには敗戦という事実の受け容れに伴なう決意はあったわけでね。 A なるほど。人間宣言に言う「教養文化・民生向上・新日本建設」へ向けた決意というわけか。しかしそうすると、戦後の日本というのは戦前以上に天皇中心的な社会であったとも言えそうだな。 B と言うか、とびきり開明的な君主を持ちえた幸せを日本国民が実感することができたほとんど唯一の時代が敗戦から60年頃までの時代だったということだろう。なにしろそれまでの日本国民は、陛下のご意向に背いて聖戦(日華事変⇒大東亜戦争)完遂に夢中になっていたんだから。まあ、たしかに硫黄島玉砕や沖縄戦に至るまで、日本国民はよく戦ったとは言えるだろうけどね。にもかかわらず、日本国民は敗戦責任を問われることもなく、戦後の生き方まで陛下に示していただいたわけでね。 A ともかく、戦後の始原的な社会契約というものは、敗戦の受容とその内容としての「教養文化・民生向上・新日本建設」へ向けた決意として具体化されたわけだ。そういう風に考えると、日本国憲法というのは日本国民にとってはさほど重いものではなかったということになりそうだね。 B 少なくとも、加藤節が言う意味での「理念的な制約」を持つほどのものだったとは思えないね。だから菅直人が、「戦闘が続いているイラクへの自衛隊派遣は憲法の原則を踏みにじるものだ」と言っても、ほとんど重みがないよ(前後の文脈はよく知らないが)。それよりも、12月9日の記者会見における小泉による日本国憲法前文後段の引用の方がまだ説得力があったんじゃないのか。少なくとも、憲法第9条より前文の方が戦後の原初的な社会契約に近いことは間違いないからね。だから、前文に書かれているかなり理想化された諸国民と国際社会の前提が崩れたら第9条の存在理由はなくなる、という風に理解するのが正しいんじゃないのか? 「歴史に誠実であろうとする限り」(加藤節)というのは、そういうことなんじゃないのか? A そうなんだろうな。話は戻るが、「徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意」という人間宣言の言葉は凄いな。そこで言われている「文明ヲ平和ニ求ムル」というのは内発的経済成長のことなんだろうが。 B そうだろうな。日本国憲法が「押しつけ」によるものだったとしても(とは言え、一度はそれを主体的に受け容れたわけだが。そうでなければ「吉田茂の逆説」などはありえなかっただろう)、その年頭の詔書の考え方はまさに自発的なものだからね。特筆すべきは、そうした自発的な発想が憲法問題が浮上する前の昭和20年のうちに準備されていて、陛下の年頭の詔書とともに日本国民のものになったという事情だろう。俺としては、その陛下のお言葉こそが戦後民主主義の原点であると言いたいよ。 A もっと言えば、戦後民主主義の芽は敗戦(=昭和天皇によるポツダム宣言受諾のいわゆる聖断)の中にあったということだろう? B そういうことだ。われわれが考えている以上に敗戦の断絶というものは小さかったんだろう。と言うか、日本国民はみずから聖戦完遂を熱望しただけあって、燃焼し切れなかったエネルギーが敗戦によって残ってしまったということなんじゃないのか。そうであれば、あとは陛下に「徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意ヲ固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、獨リ我國ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ」という戦後の道筋をつけていただくだけでよかったということでね。そういう意味では、戦後の高度経済成長は形を変えた聖戦の継続という面もあったはずなんだ。ソ連が崩壊したあと、アメリカでよく言われた「冷戦は終わった。勝ったのは日本だ。」という言葉は、だから真実の一面を捉えていたんだろうと思うよ。ここが押さえられれば、話は2003/06/05の「対話-23」につながって行くということだよ。 A しかし、あの時の話はケインズ主義とニュー・ディール主義を過大評価しすぎていたんじゃないのか? 逆に言えば、日本の潜在能力を過少評価していたということだが。 B 多分そうなんだろうな。『日本経済新聞』に連載中のJ・K・ガルブレイスの「私の履歴書」の記述を見ても、敗戦直後に日本にやって来た時点で、日本の経済成長についてガルブレイスはまったく心配していなかったみたいだからね。しかし戦後日本の経済成長が、昭和の陛下の崩御のすぐあとのバブル崩壊によって終わったというのも、なんだか運命的な感じがして仕方がないよ。 A 君の天皇主義者ぶりはよく分かったよ。しかし、日本国民もそろそろ天皇中心主義的結束志向に代わるものを掴んで行く必要があるんじゃないのか? とは言え、構造改革・規制廃止・競争促進・自己責任の新自由主義はダメに決まっているから(それについてはホッブスやスピノザが近代のはじめに言っている)、君はそれに代わるものをケインズ主義的志向(=「改良主義左翼」)に求めているようだが・・・。 |

A 君は前回の「対話」で、国家というものを「馬鹿」や「はさみ」の水準で語っていたが、それは「新年の挨拶」で自分を愛国主義レフトと規定していたことと矛盾するんじゃないのか? B たしかにそうかもしれない。しかしもう一度はっきりさせておきたいのは、前回も言ったように、近代の国家というものはあくまでも地上的で卑近なものでしかないということだ。だから俺の愛国主義という意味は、そういう近代国家のあり方から出て来ているのではない。そうではなく、国民であることに由来する「記憶」がわれわれに一種の共同性を呼び起こす、ということによっているわけだよ。 A だったら愛国主義というのとはちょっと違うだろう。 B そうだね。それもナショナリズムには違いないんだろうが、適当な言葉が見付からないから(あるいは排外主義的ニュアンスを避けたいから)、とりあえず愛国主義と言っているわけさ。俺がドリー・パートンやディキシー・チックスの音楽が好きなのは、彼女たちがはっきりとそういう志向を持っているからなんであってね。彼女たちの愛国主義は、ブッシュ政権の戦争政策を支持することには直結していないはずだよ。彼女たちが歌っているのは、むしろ国民の「記憶」の方なんでね。あるいは、それが呼び覚ます国民の共同性がテーマになっているはずだよ。もちろん、それは必ずしも栄光の「記憶」ではないのであってね。 A つまり、国家というのはあくまでも地上的な利害にかかわるものであって、共同性のようなもの(輝かしいものであれ、悲惨なものであれ)は国民の側にあるということかな? B そういうことだ。俺は小泉政権の経済政策は断じて間違っていると言い続けているが、その一方で、小泉がA級戦犯(東條英機や武藤章ら7名)「も」合祀されている靖国神社に参拝することを支持するのは、そういう事情によっているわけさ。国民が国家に加担して行なう最大の事業は戦争だからね。そこには栄光と悲惨がともにあるからこそ、モニュメンタルな「記憶」になりうるわけでね。しかし、普通はそういう「記憶」を軸にした国民的なまとまり(「想像の共同体」)を国家と呼んでいるのかもしれないが。 A 主権国家と言われる場合は、そっちの方の国家だよな。ところで、君のその愛国主義的な志向と、レフトであるという規定はどういう風につながっているんだ? B 君も知る通り、愛国主義者である前にレフトだったということかな。だから、人間にとっての希望であるとか未来に属するような共同性というのは、やっぱりコミューンやソヴィエトやレーテやタナーチ(ハンガリーの労働者評議会)の方なんであってね、俺にとっては。前から言っているように、このことは63-65年頃のビートルズがわれわれに教えてくれたことでもあるんだが。そうすると、日本国民の「記憶」が喚起する共同性というのはどういうものなのかと言うと、それは過去に属する「私的なもの」と言ってもいいのかもしれない。それは、ハンナ・アーレント的な意味での「公的幸福」をともなうような新しい始まりではないということだよ。 A つまり、国民の「記憶」が喚起する共同性というのはわれわれの心の中にあるんだと? B と言うか、要するに俺も日本人だということだよ。それは自分の来歴にかかわるような過去と現在に属することなのであって、未来に属するものではないだろうということだよ。だから、俺もリチャード・ローティ風に「改良主義左翼」と自己規定してもいいんだが、「人間の世界建設能力」(ハンナ・アーレント)というものは、改良というような次元に収まり切れるものであるとはとても思えなくてね。 A 欲張りなやつだな。君は未来だけでなく、現在も過去もしっかりつなぎ止めておきたいんだな? B その通りだよ。しかしそういう欲望は人の迷惑になるものではないだろう? 理不尽に殺されたA級戦犯の武藤章や56年のハンガリー労働者を追想しつつ、リベラルな改良主義者として世間体を保ちながら、「人間の世界建設能力」が住まう「世界のIn-Between空間」(アーレント)にも備えるというような生き方は、むしろ自然な生き方と言うべきなんじゃないのか? これは個人的な次元を超えた事柄だと俺は思うよ。つまり、人間はそれぞれの国に生まれ、ひとびととともに「社会人」として現在を生き、本質的には未来を志向しながら、しかし共同的な(複数的な、つまりは政治的な)存在でもあり続ける、ということなんじゃないのか? A まあ、そういうことなのかもしれないが・・・。しかし、調子のいい話だよ。現在は中道、過去は右翼、未来は左翼とはね。しかもそれぞれが仲良く同居しているわけで、世渡りの心得みたいな話だな。 B 違うよ。視野を広く持てば楽しいことがいっぱいあるという話だよ。 |

A 1月1日付の君の「新年の挨拶」のことだが、ドリー・パートンの愛国主義的音楽とマクロ政策的=ケインズ主義的志向を強引につなげてしまう記述には驚いたよ。君が言わんとしていることはだいたい分かるんだが、媒介を置いて語って行くのでないと、普通は理解されないだろう。 B そうでもないよ。君の言う媒介というのは恐らく近代国民国家のことなんだろうが、それについて語ろうと思ったら君と20~30回話したって結論は見えて来ないだろう。最低限アダム・スミスとヘーゲルとマルクスの近代国家論が踏まえられなければならないからね。だからとりあえずはあれでいいんだよ。 A そうかもしれないが、君が国家についてどういうスタンスをとっているのか、ということぐらいは明らかにしておいてもらわないとね。 B 言うまでもなく、そこでは国家というものを国民の生活と権利を守り国民の福祉を担う機能として捉えているわけさ。つまり政府として捉えているわけだよ。経済学的には市場と政府、社会・政治学的には市民社会と国家、あるいは国民と国家と言われる場合の政府あるいは国家だよ。もちろん、どちらかと言えば経済学的な方向から捉えられているわけだから、そういう機能的に分けられた各パーツ(国民・市場・社会・政府)の総体と言った方がいいのかもしれないが。 A つまり、われわれの手の届かない天上的な国家ではないんだと。 B もちろんだよ。近代的な国民国家は、それを構成する国民にとっては天上的な存在ではありえないわけでね。敗戦前の帝国日本だって、近代国民国家のひとつの形態でしかなかったわけだから。いやがる政府と陛下を大東亜戦争にひきずり込んで行ったのは、大衆としての日本国民だったんだから。 A そうだよな。天皇の意向に添おうとした東條首相と軍首脳部に対米戦回避を許さなかったのは、なにがなんでも聖戦(日華事変)を完遂すべく、米英との戦争を欲した日本国民だったわけだからな。具体的には、当時のマスコミや在郷軍人会や愛国婦人会といった圧力団体だったにしても、結局は同じことだからな。 B そういうことだよ。資本主義と近代国民国家の関係については、『全体主義の起源』におけるハンナ・アーレントの記述が参考になると思うが、いずれにしても近代国民国家というものは地上的なものでしかありえない。言い換えれば、それは社会における力関係を反映する卑近なものだということさ。民間部門に対して公共部門と呼ぶような経済学的な考え方は、そうした国家のあり方の反映と見ていいだろう。 A なるほどね。公共部門としての国家ということね。たしかに「小泉改革」なんかは公共部門の機能と役割を縮小しようとするような行き方だよね。 B 公正な競争というものは法律と規制のもとでしか行なわれないにもかかわらず、そうしようとしているわけさ。もちろん、岩田規久男の言う「規制レント」(『スッキリ!日本経済入門』日本経済新聞社等参照)といった問題もあるわけで、官僚の裁量的指導が経済に大きな歪みをもたらして来たという事実は間違いなくあったわけだから、それは正されなくてはならない。それは正されるものであって撤廃されるものではない。伊藤元重が『経済学的に考える』(日本経済新聞社)の中で「裁量か、ルールか」という議論を行なっているが(P.224-225)、重要なことは適切なルールを確立するということだろう。もっともブッシュ政権がやっている大型長期減税などは、議会によってルール化された最悪の政策だろうけどな。 A 要するに人為的なものは誤まることが多いということだろう? その最たるものが、ソ連などの社会主義的計画経済だったわけじゃないか。 B もちろんそうだよ。そこに民営化と規制緩和を志向する「小泉改革」が一定の説得力を持つ根拠があるわけさ。政府よりは市場の方がまだましだろう、というわけだよ。しかし、ジョセフ・E・スティグリッツが『人間が幸福になる経済とは何か』(徳間書店)で述べているように(第8章)、社会保障が民営化されなどしたら、国民生活は完全に破壊されてしまうだろう。スティグリッツはまたアメリカにおける電力の規制緩和の失敗にも触れているが、適切な規制のないところでは、市場の不正操作がまかり通ることになるからね。 A 要するに、ホッブスの言う万人の万人に対する戦いや、弱肉強食・適者生存といったむき出しの社会闘争から人々を守るというところで国家が要請される、という状況はなにも変わっていないということか。 B そうだよ。だいたい社会的正義や公正さといった概念はそもそも(革命的)近代国家の成立とともにあるわけでね。ここのところでドリー・パートンやディキシー・チックスの愛国主義的音楽や振るまい、そしてケインズ主義的マクロ政策がつながって来るということだよ。ドリー・パートンやディキシー・チックスはそこで国家に対して国民の権利と義務を行使しているということだよ。言い方を換えれば、彼女たちのような行為こそが、国家・政府機能の更新をもたらしているということだよ。「新年の挨拶」で「アメリカ精神」と呼んだのは、そういうアクティブでポジティブな精神のことなんでね。 A なるほど。日本では国士や右翼といった連中が得意にしていたやり方のことだね。 B そうだ。明治期には自由民権派の国士や壮士がいたが、マルクス主義の流入とともに左翼は反国家主義一辺倒になってしまったからね。しかしそれももう過去の話にしたいよ。幸いにして(?)、日本はいま30年代の大恐慌以来の大停滞=長期デフレ不況を経験しているわけだからね。いまこそ正義と公正に基づく政府(=政治・国家)機能を創り出す絶好のチャンスを迎えているということだよ。 A つまり、いまやらなくてどうするんだと? B まあそういうことだよ。正月休みに岩田規久男と八田達夫の共著『日本再生に「痛み」はいらない』(東洋経済新報社)と、上に挙げた伊藤元重の『経済学的に考える』を読んだが、驚いたことに(?)彼らが言っていることは、リチャード・ローティの言う「改良主義左翼」そのものだよ。 A それは彼らがケインズ派であることから来ているのかな? B それもあるんだろうが、伊藤元重の言う「裁量からルールへ」というのは、実は新古典派寄りの発想でね。また、あるべき税制についても1章を割いているが、「需要の価格弾力性」の低い生活必需品に厚く課税すること、つまり消費税を引き上げることには伊藤元重はどうも積極的ではないらしい。ここを理解するには、政府税調などの言う「税体系の中立性」という主張を伊藤元重がどういう意味で批判しているかが理解されなければならない。もちろん伊藤元重は、「税体系の中立性」の主張が消費税率引き上げの隠された論拠になっているが故に、これを批判しているわけだが、ここの部分の慎重な議論の進め方は感動的でさえあるよ。 A へえ。俺はてっきり伊藤元重は消費税率引き上げ派かと思っていたよ。 B 実は俺もそうなんだよ。このオヤジ(失礼^-^)の議論はここ数10年の理論経済学の達成と蓄積が踏まえられているから、難しいと同時にとてもスリリングでもあるんだが、ベースにあるのは極めて健全な常識と良識なんだよ。これを正義と公正という風に言い換えたら、伊藤元重はいやがるかもしれないが、ここに経済学の本当の「深さ」があると思ったよ。本当に優れた経済学は「深い」よ。のみならず、優れた経済学者は必然的に「改良主義左翼」たらざるをえない、ということだよ。なにしろ経済学は「経世済民の学」なんだから。 A 岩田規久男と八田達夫の本の方はどうなんだ? B 伊藤元重の本に比べたらいくぶん「軽い」かもね。しかしここに見られる税制についての考え方は、伊藤元重の「本音」に近いんじゃないかと思ったよ。そこで言われていることを簡単に整理しておくと、まず①個人所得税の累進度を高くすること。それによって税収のベースを確保して、好況時の自然増収を大幅に高めること。これによって不況期に発行された国債償還を優先的に行なう。同時に、②不況期(まさにいまがそうなんだが)には消費税率を引き下げる。そして、③これを戻す際は年度ごとに決めるというやり方ではなく、失業率の低下との(逆)スライド制にする、ということだ。 A なるほどね。そうすると、将来また不況になって失業者が増えた時には失業率の高まりに応じて消費税率を引き下げて行くということだね? B そうだよ。この新しい税制改革を提案しているのは岩田規久男ではなく八田達夫の方なんだが、要するにビルト・イン・スタビライザー(自動安定化装置)の役割を果たすような税制にしようということさ。戦後の日本の個人所得税はいまよりずっと累進的だったわけだから(竹下内閣の時の消費税導入によって所得税の累進度はずっと低くなった)、もとに戻そうということだよ。これにスライド制を採用した消費税が加わることで、より強力なビルト・イン・スタビライザーになりうるんじゃないのかな。八田達夫も言っているように、消費税は不況期にもあまり減らないかわりに、好況時にも大して増えないんだよ(同書P.105)。だから、それをスライド(上下)させることが景気対策として有効である割には、財政赤字対策としてはあまり有効ではないんでね。 A そうか。伊藤元重が消費税率の引き上げにあまり積極的でないらしいというのは、税制についてのそういう発想が隠されているからなんだな。 B 多分ね。ひとつつけ加えておくと、国税に占める個人所得税の割合はアメリカが72%であるのに対して日本の場合はわずか32%らしいから(同P.94)、大いに累進度を高くするのがいいんじゃないのか。税制改革以外にも八田達夫はいろいろと面白いことを言っているんだが、いずれにしても、経済学というのは人間を幸福にする学であるということがこの2冊を読めばよく分かるよ。伊藤元重によると、ここ数10年における理論経済学の業績と蓄積というのは大変なものなんだそうで、これを学ばない手はないよ。なによりも、状況に応じて政府がなすべきことを提案して行く、というマクロ経済学の姿勢がいい。 A そもそも政府は国民の生命と自由と幸福を守るためにあるんだからね。 B もちろんそうなんだが、そういうことを抽象的に理解しているだけではまったく不充分なんであって、「馬鹿とはさみは使いよう」というレベルまで政府を自在に「使う」、「使いこなせる」ようにならなければならない。つまり政府というものは、いまのそれが自分の反対勢力のものであるにしても、あくまでも国民の「僕(しもべ)」なのであって、断じて国民の「主(あるじ)」ではない、ということが理解されなくてはならない。 A 「使いこなす」と言ったって、岩田規久男の言う「レント・シーキング」(私的利益を得るために規制や規制緩和などを使うこと)として政府を利用しちゃ駄目だよね。経団連とかゼネコンとか農協(JA)とかさまざまな「圧力団体」はそういう政府の「使い方」をして来たんだろうが。 B あたり前だよ。まあ景気がいい時には多少は「大目に見て」もいいのかもしれないが(パイが大きくなっているわけだから)、不況期には断じて許されない。スティグリッツの言い方を借りれば、それは「盗み」以外のなにものでもないわけだからね。いずれにしても、政府に対する国民の権利は本質的に同等なわけで、政府を「使う」基準は公正さでなければならない。言い換えれば、政府は公共的なものなのだから、政府の政策は「圧力団体」の力ではなく、公共性の高さが基準にならなければならないということだよ。 A なるほどね。いまこそ経済学的「正しさ」が競われなければならないということだ。 B そういうこと。今年に入ってからJ・K・ガルブレイスが『日経』の「私の履歴書」に連載を始めているが、カナダ生まれのガルブレイスが、ルーズベルト政権の経済政策の中枢を担うに至る過程が徐々に明らかにされて行くだろう。俺としては竹中平蔵に替わって、是非とも伊藤元重に経済財政担当大臣になってもらいたいよ。   |

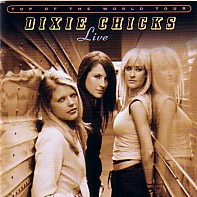

◇皆様、あけましておめでとうございます。旧年中は多くのアクセスを賜り、まことに有難うございました。心より御礼申し上げます。今年もコンテンツの充実・更新にいっそう努めて参りたいと存じます。なにとぞ、倍旧のご支援のほどよろしくお願い致します。サイトへのアクセスとともに、皆様のご意見・ご要望などを当方のメールアドレス(ok@ok-corp.co.jp)、又はトップページの掲示板までお寄せいいただければ更に幸いです。そして今年こそ長期デフレ不況の最終的克服へ向け、政府・日銀をして本格的なリフレ(マイルドなインフレ)政策を採用・発動せしめるべく、ウェブによる包囲網を構築して行きたいものです。各サイトや掲示板サイトなどに見られる優れた意見が、ほとんどそれぞれに自己完結してしまっている現状はちょっと残念です。しかしまあ当方なんかは、それ以前の理論的・経済学的蓄積がまだまったく不充分なのですが。 ◇これに関連することでひとつ言わせてもらいます。昨年12月29日発行のメール・マガジン『JMM』で、村上龍の「来年度予算の財務省案の骨格が示されました。こんなに「借金」を重ねてだいじょうぶなのでしょうか。」という質問に対して、8人の「金融経済の専門家」が回答を寄せておりました。回答はどれもこれも似たりよったりですが、不思議なことに支出の中味には誰も触れていなかったようです。しかしそれでは「こんなに」という問いへの答えにはなりません。中味に触れていれば、「こんなに」ではなく、逆に「たったこれだけ」であることが問題になりうるはずなのです。中味というのは、例えば消費税減税(例えば現行の5%から2%へ)やいずれ必要になる公共事業の前倒し実施などです。長期デフレ不況と高失業率から脱出できないいま、「だいじょうぶなのでしょうか」と問われなければならないのは、マクロ政策の中味が充分か否かであって、「借金」の大小ではありません。「借金」は国債増発でまかなわれるはずで、これを銀行から日銀が買い上げれば、マネーが大量に供給されてリフレ転換が促進されます。政府の一部門である日銀が、政府の「借金」をリフレ政策として引き受ける限り、もはや「借金」とは言えないでしょうが。要するに、村上龍たちの転倒した議論を包囲殲滅してしまおうということです。『JMM』に代表される経済論議はかなり有害です。どなたかとどめを刺して下さいません? ◇次に話題を変えて、ひさびさにカントリー・ミュージックで行きます。ご存知かもしれませんが、当サイトには「Country Music Review」というページがあります。しかし、チェックして下さっている皆様にはまことに申し訳ないことに、この一年更新できておりませんでした。興味をなくしてしまったわけではなく、新譜の購買意欲をなくしていた次第ですが、昨年末にディキシー・チックス(Dixie Chicks)の『Top Of Tne World- Tour』(Sony Music)のCDが出たのでまずそれを買い、それを聴いてからすぐにDVDを買い求めました。いやこれはもう「最高」と言うほかないシロモノです。ディキシー・チックスのボーカリストであるナタリー・メインズは、昨年ブッシュを批判する発言をして「騒動」を捲き起こしましたが、このライブ・ビデオを観ると、どうやら「アメリカ精神」のようなものがナタリーに取り付いているらしいことが分かります。要するに、ブッシュよりナタリーの方が「エライ」ということです。だいたいブッシュの大統領選挙キャンペーンを通じて、ナタリーたちはブッシュに「貸し」さえあるはずです。 ◇そういったような事情は「カントリー・レビュー(3)」を書いた時点でおぼろげながら気づいていたことですが、今回改めて視覚的にも確認できたという次第です。上に言った「アメリカ精神」というのはトマス・ジェファソンやジョン・デューイやフランクリン・ルーズベルトといった人々が体現して来た「あるもの」のことにほかなりませんが、中性的なリーゼント頭で歌い動きまわるナタリーが放射する侵しがたい威厳と、そこに見られるなにものも恐れない勇気や信念のようなものとしてわれわれに迫って来るということです。巨大なライブ会場を埋めたディキシー・チックスのファンたちの多くは共和党の支持者であると思われますが、そしてナタリー自身もブッシュの戦争政策を批判しつつレパブリカンであることに変わりはないのかもしれませんが、しかしそうした党派を超えた「アメリカ精神」が、依然として健在であるらしいことには羨望を禁じえません。こうしたアメリカのグラスルーツの懐の深さがあるかぎり、「アメリカの衰退」などということは当分はありえないことのように思われます。 ◇ライブにおけるナタリーの歌についてひとこと触れておきますと、当然のことながら、スタジオ録音よりもずっと自在で伸びやかでブリリアントです。ですから、われわれとしてはここでも美空ひばりを思い出さないわけには行きません。ともかく、是非ご一聴(CD)、あるいはご一見(DVD)を。さて、美空ひばりと言えば、アメリカの歌手ではどうしてもドリー・パートン(Dolly Parton)を外すわけには行きませんが、彼女も『For God And Country』(Welk Music)というニュー・アルバムを出しました。ジャケットは星条旗をバックにした星条旗縞ミニスカ・スーツ姿のドリーさん。曲もアメリカをたたえるものが中心で、どこをどう取ってもイラク駐留のアメリカの兵隊さん、そして出征兵士の家族たちに捧げられたアルバムであることは、疑う余地がありません。しかし、にもかかわらず、荘厳かつユーモラスではあってもパセティックなところはいささかもありません。「なかなか慰問に行けないのでこれで勘弁してちょうだい」と言っているようです。もちろんこれも「最高」のアルバムです。なにしろドリー・パートンはアメリカの美空ひばりですから。 ◇ドリー・パートンのアルバムの素晴らしさは選曲から言っても明らかで、"星条旗よ永遠なれ"や"God Bless The USA"や古い戦争(反戦)歌謡から、バリー・サドラー軍曹の懐かしのナンバー・ワン・ソング"悲しき戦場"(1966)、そしてトニー・オーランド&ドーンの特大ヒット"幸せの黄色いリボン"(1973)までが歌われます。しかし極めつけは、やっぱりドリーさんの自作曲です。なかでも⑥の"Welcome Home"、⑩の"Red, White And Bluegrass"、そして⑰の"Color Me America"。特に⑰は前線の兵士たちとの一体化を希求する歌で、こういうのを歌ってもらえるアメリカの兵隊さんは幸せです。しかも、歌っているドリーさんがアメリカの国民的歌手で、下のジャケットの通りますますキュートでセクシーと来ておりますから(当方より5つも年上なのに!)、言うことはありません。実際前線の兵士たちはもとより、アメリカ全体がいま極めて困難な局面にあるわけで、理非はともかくまずは兵隊さんとその家族を支えなきゃ、というドリーさんの心意気には胸が熱くなります。ここには60年代初頭、公民権運動に立ち上がったPPMなどとほとんど同じエートス(=「アメリカ精神」)を感じます。両者ともアメリカ的価値を確信しているという点では同じだということです。 ◇言うまでもなく、国家という共同体はドリーさんみたいな人々に支えられております。ブッシュの戦争政策を批判したナタリーにしても、前作の『Home』に収録された"Travelin' Soldier"(もちろん『Live』でも歌っています)でベトナム戦争の戦死者たちへの極めつけのレクイエムを歌っていたわけで、愛国者であることに変わりはありません。日本にもミス・コロムビア(松原操)の「兵隊さんよありがとう」をはじめとする多くの歌を生み出した戦時歌謡の伝統がありましたし、「九段の母」等のスタンダード浪曲もいろいろと残っております。しかしいまの日本ではそれらは過去形でしか語られません。そういう現実を悲しいとは思いませんが、上に述べたような長期デフレ不況とそれがもたらす失業率の高止まりという日本の本当の窮状には目を閉ざし、政府の「浪費」を批判して自らの「良心」を満足させるというようなふるまいは、やはりどこかおかしいんじゃないでしょうか? もちろん、おかしいのは彼らの感性と言うより、彼らが持っている(持たされている?)「奇妙なロジック」の方なのでしょうが。だいたい当方は村上龍の小説の愛読者ですから。つまり、「ねじれ」ているのは戦後の日本だけではないということです。ともあれ、愛国主義レフトとしては、この日米の対照的現実を是非指摘しておきたいと思います。 ◇それでは、また。少し休暇をいただいて、1月4日頃戻る予定です。   |

| 管理人のつぶやき(7)へ |